過去にもこう言うテーマでブログを書きましたが、

最近また学生に聞かれたので過去ブログ読んでね!

と言いたかったけど言わなかった先日の私と、

またそういうテーマでブログを書く今の私です。

それまでの学習習慣も年齢もそれぞれ違うので

万人に最善な方法を一様に語ることはできないので

「人それぞれ」という結論に至りますが、

だからこそいろんな教員に学生時代に

どんな勉強していたか聞いて回るのも

面白いかもしれませんね。

何がヒットするかわからないので、以前の

ブログとなるべく違う視点で自分がやっていた

勉強法を今回ご紹介しようと思います。

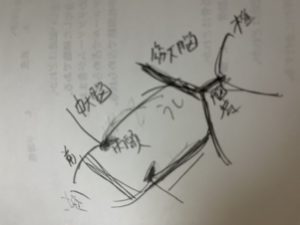

このブログの画像でもそうですが絵に描きながら

勉強することが自分は今も昔も多いです。

こちらは自分が学生時代過去問で勉強していた

時の書き込みです↓↓↓↓↓↓

絵を描いていると「あっ、あの構造物も描かなきゃ」

と意識して図示するようになるので、教科書や

プリントの図を眺めて覚えるよりも自分的には

頭に入ってきやすかったです。

なので学生にも絵を描くよう勧めてるんですが

7割くらいの確率で「絵心ないんで…」って断られます。

絵心はあった方がいいけどたとえ絵心がなくても

図示したらええんやで!!!

↓こちらはテスト頻出の脳の血管を図示したものです。

「後交通動脈」って書くのもめんどくさく、

「後」すら画数が多いからって「うし」って

なんですのん…と思わないではないですが、

絵を描いて覚えるってほんとこのレベルの画力で

十分だと思っています(学生時代に描いたものなので

線が生えてる場所にちょっと甘いところが

ありますが……)

絵描き歌のようにいつも同じ書き順で描いていると

手が覚えてくるので考え込まなくても描けるように

なってきます。

描けるようになったら「○○は何本あるか」という

問題は描いた図の線の本数を数えればいいので

丸暗記しなくてもいい事項になります。

脳の容量に自信がない自信しかなかったので、

暗記科目のためにそこ以外の部分で脳の容量を

いかに空けとくかという工夫を頑張っていました。

次回は授業用ノートの中身をご紹介しながら、

自分がやっていた脳の容量を空けておく工夫を

お伝えしたいと思います。

日々の勉強のヒントに何か一つでもなることを願って!